前回エントリー「Twitter vs Facebook 国別にみた訪問者数推移」のグラフをみて、日本の twitter

はバブルという見方があるが、各国のグラフはスケール(左軸)が異なることに注意が必要。 日本のFacebook

の訪問者数が非常に少ないため、twitter の上昇ぶりが目立って見えてしまう。

Google Trends と連動する Google Ad Planner から、twitter.com と facebook.com 10月の国別月間訪問者数とリーチ(訪問率)のデータを取り出し、グラフにまとめてみた。

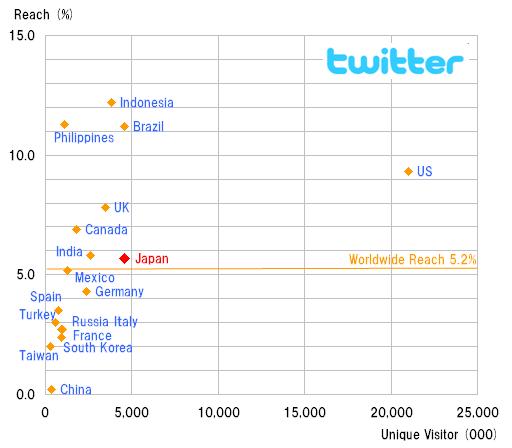

日本の Twitter のリーチは 5.7%で、世界全体の 5.2%をやや上回る程度だ。日本より普及している国は米国はじめ他にもたくさんある。今の勢いなら日本でもリーチ10%程度には届くかもしれない。訪問者数のボリュームでみれば日本は2位だが、1位の米国が圧倒的である。

◆Twitter の国別訪問者数とリーチ(2009年10月、月間データ、Google Ad Planner)

source: Google Ad Planner (twitter.com)

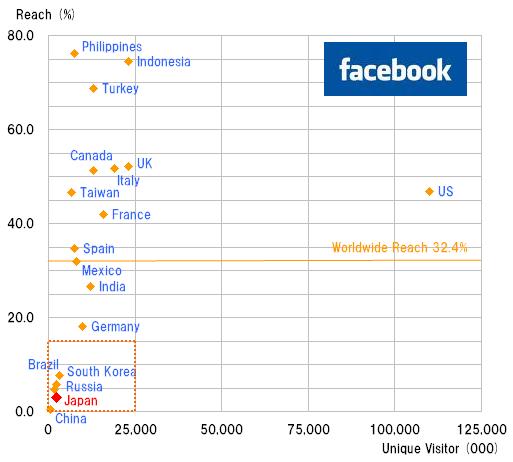

一方、Facebook に関しては、世界全体 32.4% (訪問者約4億1000万人)に対して日本はわずか2.9%にすぎない。他の国の普及ぶりはおどろくべき水準だ。いや日本が低すぎるというべきか。なお、この2つのグラフはスケールがまったく異なることに注意。上記 Twitter のグラフ(25Mx15%)の該当する範囲を点線で示しておいた。

◆Facebook の国別訪問者数とリーチ(2009年10月、月間データ、Google Ad Planner)

source: Google Ad Planner (facebook.com)

Google Trends や Google Ad Planner の Unique Visitors

は、登録者数ではなくサイトへの訪問者数である。これだけ twitter が話題になっているのだから、検索して twitter.com

を訪問するだけの人は多いはず。それだけ数字は登録者数よりも多くなるが、一方、登録利用者がなれてくるとデスクトップアプリや携帯アプリ、第三者によるウェブクライアントをメインに利用するユーザー(つまり上記 "twitter.com"のウェブ視聴データに現れないユーザー)も増えてくる。

前回と今回エントリーは、同じ数字を使っても印象がまったく異なるいい事例だ。これらの数字は「利用者数」というより、国別の普及状況、話題状況をざっくり比較する程度にとどめておいた方がいいかもしれない。

それにしても、インドネシアとフィリピンのダントツ普及ぶりは興味深い。

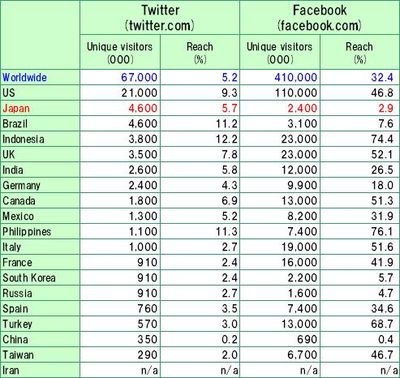

(参考:Google Ad Planner から引用したデータ、2009年10月)

※前回エントリーでとりあげた国と、Twitter、Facebook それぞれの訪問者数上位10国を含めた。

最近のコメント